銀座「カフェ・ド・ランブル」は、一杯のコーヒーのために全身全霊を注ぐ|東京 食の職人魂 後編

- 2022.12.30

- 連載 : dancyu本誌から

dancyu1月号「いま、東京で行きたいのはこんな店です。」特集に掲載した“東京 食の職人魂”。1948年創業の銀座「カフェ・ド・ランブル」では、厳選した生豆を自家焙煎し、オーダーの度に専用のグラインダーで粉砕。綿ネルフィルターを使って、客の目の前で一杯ずつコーヒーを抽出する。愛好者の間で「ランブルスタイル」と呼ばれ、日本のハンド・メイド・ドリップのお手本とも言われるその抽出方法を、手順を追いながらじっくり紹介していきます。

清らかに澄んだ一杯を求めて、惜しみない手間をかける

コーヒーは“ソース”ではなく、“醤油”である──。

創業者・関口一郎さんは、旨いコーヒーの条件をそう表現した。ここに「カフェ・ド・ランブル」が目指すコーヒーの理想がある。

たとえば、アイスコーヒー。コロンビアを主体に5種類の豆を使って抽出したオリジナルブレンドをシェーカーで冷やし、同じブレンドで作ったコーヒー氷を浮かばせる。まさに「アイスレスアイス」。関口はせっかくのコーヒーが、溶けた氷の水分によって、その味が浮遊して台無しになるのを嫌ったのだ。

それはさておき、アイスコーヒーをランプに透かせてみると、グラスの向こう側が透けてみえる。これはアイスコーヒーに限ったことではない。温かいストレートコーヒーも色の濃淡はあれど同じなのだという。つまり、抽出したコーヒーが「澄んでいる」ことが店における絶対条件だという。澄んでいるということは雑味がなく、喉ごしが軽やかということだけではない。豆が持つ本来の香りや味わいを存分に堪能できるということだ。

店主の林不二彦さんはこう語る。

「いわゆる、ウスターソースってピューレ状の野菜や果物が入り交じっているので濁っているんです。反対に大豆と小麦、そして塩を使って作る醤油は澄んだ美しい色をしている。コーヒーも同じなんです。ドロリと濁っていたり、飲んだときに舌にザラリとした感覚が残るものはダメ。その正体は粉砕の時に出る微粉なんです」

この微粉はコーヒーの「濁り」に直結する。良質の豆を使うことは大前提だが、焙煎の際に粉砕しても微粉が出にくい状態に火を入れること。そして、粉砕の際に、なるべく微粉を出さずに粉砕することが不可欠なのだ。

醤油の醸造では、発酵・熟成が終わった「もろみ」を布で包み、醤油を搾り出す。その際、搾った醤油が美しく澄んだ状態であることを「清澄(せいちょう)」と呼ぶそうだ。実はこの澄んだ醤油の色が「琥珀色」で、それが澱みのない洗練されたコーヒーの証だと関口は言う。そう、「カフェ・ド・ランブル」の屋号の由来は、この「澄んだ琥珀色」なのだ。

今でこそ豆の栽培管理、品質管理が適正になされ、適切な輸送と保管によって、劣化の少ない状態の良質な豆が手に入る時代になったが、そもそも関口がコーヒーと邂逅した戦中の時代は、米軍のキャンプから流出した闇コーヒーが主体で、その品質はすこぶる悪く、粗悪なものが多かった。太平洋戦争が終わると、生豆を生産する全世界の生産者が、外貨を稼ぐため商業主義に走り、品質に関係なく未熟な豆が全世界に流通することになる。

こうした歴史もあり、戦中から戦後の半世紀以上、コーヒーには砂糖とミルクを添えて出すのが当然だった。そうでもしなければ、コーヒーはまずくて飲めなかったのだ。これに敢然と立ち向かったのが関口さんだった。当時からどうすれば良質な豆が手に入るのか。どうすれば旨いコーヒーを淹れることができるのか。

そして、長年の研鑽の結果、たどり着いたのが現在、店の本寸法になっている「ランブルスタイル」と呼ばれる、焙煎から抽出までのルーティンなのだ。

焙煎・ロースト

生豆は同じロッドや銘柄であっても、一袋ごとに味が違う。店では良質な生豆を入手するためにテストを繰り返し、納得できる生豆だけを使用している。生豆を半熱風式のロースターで焙煎する。熱を加えることで豆の体積は膨張し、抽出の際に湯が浸透する体積が増える。焙煎は豆の個性を引き出す作業でもある。当然、どの豆も「浅く」も「深く」も焙煎できるが、それぞれの豆に個性が際立つ「幅」がある。それを見極めながら火を入れる。同じ豆を使っても、焙煎の加減で同じ味にはならない。つまり、焙煎が店の味を決めるのだ。火から下ろした豆は冷まして落ち着かせる。その後、コーヒーの味を損なう欠点豆を、ハンドピックで取り除く。カフェ・ド・ランブルでは、夕方から焙煎機に火が入る。豆を煎る香ばしい薫香が銀座の街に流れてゆく。

メニュー・注文

カウンターの正面に焙煎した豆がずらりと並ぶ。それを眺めながら、今日の気分に応じて飲むコーヒーを決める時間は至福の時間だ。店では初めての客には店の味の基本となる「ブレンド」を薦める。ブレンドはコロンビアを主体に5種類の豆を使っている。メニューに「Cマーク」が入ったのは「アイスコーヒー」や「ブラン・エノワール」など人気の冷たいコーヒー。もちろん、客の好みによって農場や生産者、品種や精製方法の違う「シングルオリジン(単種)」もオーダーできる。店の代名詞となった貯蔵豆(エージングビーンズ)も日替わりで数種類が常備されている。

シングルを希望する客には、必ずコーヒーの味の好み(苦味と酸味)と、砂糖とクリーム(店ではエバミルクを使用)を使うかが尋ねられる。次にコーヒーの「濃度」を決める。コーヒーの濃さは、同じ一人前=18gの豆から、何ccのコーヒーを抽出するかで決まる。基本は18gのコーヒー豆から、100ccのコーヒーを抽出した「カフェ・クレーム(普通)」。次に濃いのが70cc抽出した「カフェ・ノワール(中濃)」。最も濃いのが50cc抽出した「ドゥミ・タッス(濃厚)」となる。

コーヒーの味と風味をストレートに味わえるのは「ドゥミ・タッス(濃厚)」だが、この場合、砂糖もミルクも入れることはできない。入れることで味と香りのバランスが崩れ、せっかくのコーヒーが台無しになってしまうからだ。

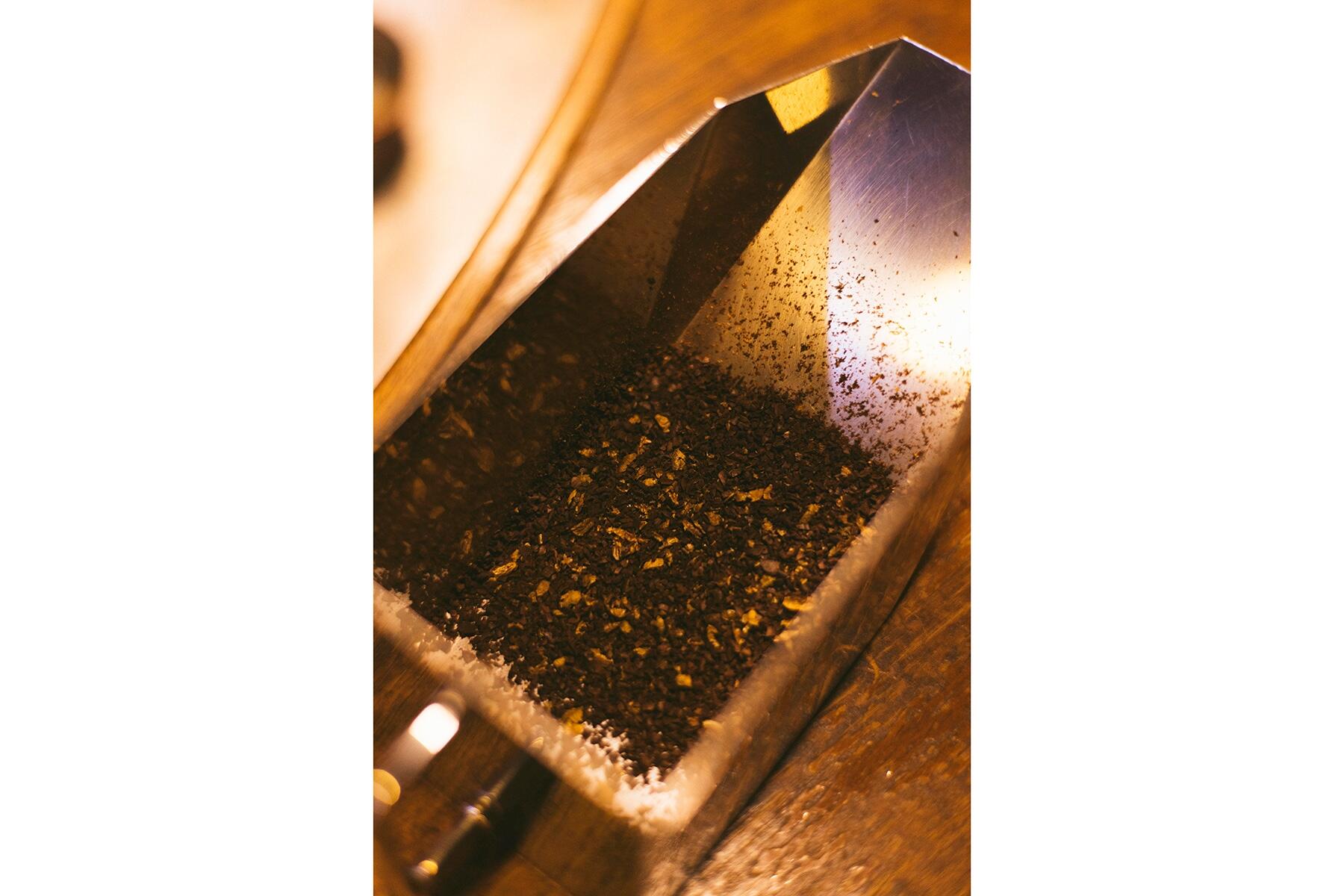

計量・粉砕

オーダーが入ると、昔ながらの秤で焙煎した豆を計量して、そのままコーヒーミル(グラインダー)に投入する。このコーヒーミルは精密機器を製作するメーカーに関口が特注したもの。焙煎によって膨らみ、乾燥した豆を、微粉を出さずに均一にカットできるように設計されている。澄んだコーヒーを淹れるには、このコーヒーミルは欠かすことはできない。豆の粉粒は中粗挽き。いったん挽いた豆はその瞬間から酸化が始まるので、抽出する直前に挽くが鉄則だ。もし、家庭でコーヒーを淹れる際、微粉を排除する方法として、粉の状態で一度、振るいにかけるとよいそうだ。

抽出

粉砕された豆は、オリジナルの綿ネルフィルター(ネル)に移され、いよいよ抽出が始まる。ネルドリップにおいて、ネルの相棒がポットだ。ランブルで使うのは、注ぎ口が鶴の嘴のような独特な形をしたオリジナル琺瑯ポットだ。常に3台を火にかけ沸騰させて待機させておく。そして、右手にポット、左手にネルを構えて、ツーツーツーと均一の量の湯滴を落としてゆく。やがてネルの中でコーヒー豆は息を吹き返したように、プクプクを泡が立ってくる。時折、ネルの角度を水平から傾斜させながら、落としたお湯がネルの中でよく循環するようにイメージするとよい。

提供

抽出されたコーヒーは、ネルの真下の銅製の小鍋で受け止め、すかさず温めておいたカップに注ぐ。この時、砂糖を希望する客には小鍋をコンロにかけ、少しだけコーヒーの温度を上げてからカップに注ぐ。砂糖を溶けやすくする気遣いだ。

創業者の関口から店を引き継いだ林さんは、入店してかれこれ40年以上、休みの日以外、毎日、欠かすことなくコーヒーを淹れてきた。オーダーが入る度に、豆を挽き、一杯ずつコーヒーを淹れる。多い日には200杯を超えることもあるが、それでも変わることはない。

一切の不純物を排した澄んだコーヒーは、いつ飲んでも「品格」がある。今はそのコーヒーを求めて世界から客がやってくる。そして、この店で心と体のかけがえのない糧を得て帰路につく。江戸時代、海外から伝来したコーヒーが、二代にわたる希有なコーヒー職人の手を経て、今度はそのスタイルがインバウンド客の胃袋を捉えて放さないのだ。「カフェ・ド・ランブル」は紛う方なき、日本を代表するコーヒー専門店である。

店舗情報

店舗情報

カフェ・ド・ランブル

- 【住所】東京都中央区銀座8‐10‐15

- 【電話番号】03‐3571‐1551

- 【営業時間】12:00~20:30(L.O.) 日祝は〜18:30(L.O.)

- 【定休日】無休

- 【アクセス】東京メトロ「銀座駅」より徒歩5分

年末年始は2022年12月30日~2023年1月8日まで休業。

文:中原一歩 撮影:渡部健五

中原 一歩 (ノンフィクション作家)

1977年、佐賀生まれ。地方の鮨屋をめぐる旅鮨がライフワーク。著書に『最後の職人 池波正太郎が愛した近藤文夫』(講談社)、『私が死んでもレシピは残る 小林カツ代伝』(文藝春秋)など。現在、追いかけているテーマは「鮪」。鮪漁業のメッカ“津軽海峡”で漁船に乗って取材を続けている。豊洲市場には毎週のように通う。いつか遠洋漁業の鮪船に乗り、大西洋に繰り出すことが夢。

Content retrieved from: https://dancyu.jp/read/2022_00006772.html.

コメント