飲み物で眠気を覚ますことはできるのか。東京農業大学の田中越郎名誉教授は「眠気覚ましの能力を比べる目安になるのがカフェイン量だ。1本当たりの含有量が多いのは『エスタロンモカ』だが、一時的に目を覚ましたいなら『眠眠打破』をオススメする」という――。

※本稿は、田中越郎『なぜ、一流は飲み物にこだわるのか?』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

眠気を覚ますにはエナジードリンクやお酢飲料

仕事中や会議中にとても眠くなることってありますよね。そうした場合はとにかく目を覚ますのが最優先です。強い刺激があれば一瞬は目が覚めます。キンキンに冷えたものや強い炭酸水だと一瞬びっくりして目が覚めます。加えてカフェインが追加されると、しばらくの間は興奮状態が続きます。ということで、眠ってはいけないときはエナジードリンクやお酢飲料がオススメです。

仮眠をとるのが一番ですが、そうもいかない場合がほとんどでしょう。幸い日本の会社ではデスクワークや会議中にペットボトル飲料を飲むことに対しては、抵抗感があまりないようです。遠慮せず、どんどん飲みましょう。

エナジードリンクはどれを選べばいい?

最近、流行りのエナジードリンクには、実は明確な定義や基準がありません。メーカーが勝手に、眠気を吹き飛ばして元気が出そうな飲料をエナジードリンクと自称しているだけです。

エナジードリンクは食品なので、「リポビタンD(医薬部外品)」のように「滋養強壮」などを謳えません。そこでエナジードリンクという新しい名称の食品グループをつくり、滋養強壮に効果がありそうなイメージを持たせているようです。ただし、所詮は食品なので、健康向上にはあまり期待しないほうがいいでしょう。

エナジードリンクは炭酸入りの場合、非常に強い炭酸にしてあるものが多いようです。カフェインだけでなく、ハッカ、アミノ酸、ビタミン、高麗ニンジン、ガラナなどを含んだものも多く、これらの成分から「滋養強壮」的な雰囲気を出し、それを売りにしているようです。また、高麗ニンジンやガラナなどは、頭を元気にするというよりは、下半身を元気にする目的を強調しているようです。

このように眠気覚ましの飲料には、食品や医薬部外品、さらには医薬品まで、さまざまなものがあります。当然、その効果は、基本的に「医薬品>医薬部外品>食品」の順になります。食品ドリンクの長所のひとつは、近くのコンビニですぐに手に入るという点です。

Page 2

炭酸水は基本的に、普通の水に二酸化炭素を物理的に溶かし込んだだけのものです。通常は普通の水に二酸化炭素をブクブクさせてつくります。家庭用の小さな二酸化炭素ボンベも市販(通常はレンタル)されており、個人でも簡単に炭酸水をつくることができます。単なる水よりも飲みやすいと感じる人は多いようです。

炭酸は酸ではありますが、pHは5~6程度で酸性度は決して高くありません。自然のミネラルウォーターにも発泡性のものがあります。世界的に有名なのはフランスの「ペリエ」という発泡性のミネラルウォーターですが、これは現地で水と二酸化炭素を別々に採取して、工場で両者を混ぜ合わせてつくっています。おそらく加熱殺菌処理の必要性があったからだろうと想像しています。

炭酸水を飲んだ直後は確かにリラックス効果がありそうです。しかし、長期的な効果はハッキリしていません。非炭酸水よりも体にいいというのは言い過ぎでしょう。

疲労回復に効くのは「たんぱく質+糖分」

体力的な疲労を回復したいとき、摂るべき重要な栄養素はたんぱく質です。ただし、たんぱく質が疲労回復に効果を発揮するまでには多少時間がかかります。即効性の疲労回復には糖分です。つまり、たんぱく質をたくさん含んでいて、さらに糖分を少量含んでいれば、残業続きの疲労回復に非常に適した飲料になります。

具体的な飲み物としては豆乳と牛乳ですね。どちらも似たようなものですが、草食系の人には豆乳、肉食系の人には牛乳をオススメします。牛乳の詳細は本書PART2の13で説明します。

豆乳は大豆からつくります。砕いた大豆の煮汁を濾すと、液体と固体に分けられます。液体が豆乳、固体がおからです。自宅で割と簡単につくることができます。その概略を説明すると、大豆を水に浸し、ふやけた大豆をミキサーで砕き、それを煮たあと、布巾で絞ります。絞り液が豆乳、布巾のなかに残った残渣ざんさがおからです。

Page 3

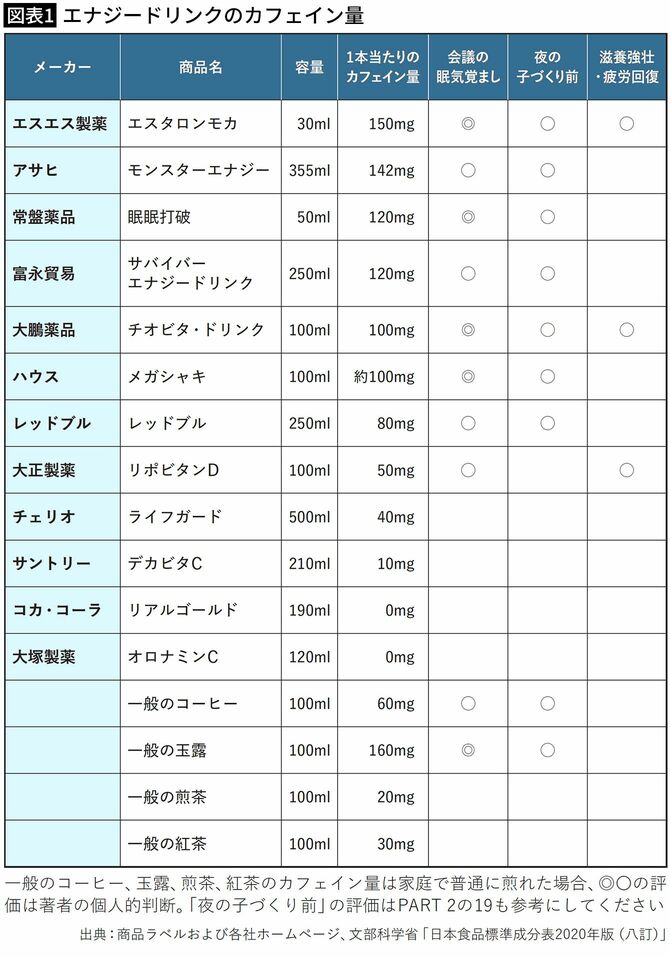

眠気覚ましの能力を短絡的に比較できる成分にカフェインがあります。カフェイン量だけで効果が決まるわけではありませんが、一応の目安にはなります。よく飲まれているエナジードリンクのカフェイン量などを図表1にまとめました。図表のカフェイン量は1本当たりの含有量であり、濃度ではないことに注意してください。

眠気覚まし効果やリフレッシュ効果がありそうな飲み物は、ノンカフェインのものも挙げてあります。著者の個人的判断による評価も入れておいたので、選ぶ際の参考にしてください。とくに二重丸の評価を付けたのは、「エスタロンモカ」「眠眠打破」「チオビタ・ドリンク」「メガシャキ」、そして一般の玉露です。

会議に臨むにあたり、とにかく一時的に目を覚ましたいときの私の結論は、「眠眠打破」の一択のような気がします。その理由はカフェイン量が多く、コンビニでよく見かけるからです。つまり、常温でも飲め、かさばらず、持ち運びやすく、かつ思い立ったときに近くの店ですみやかにゲットできる点は大きな長所だと思っています。

イライラしているときは炭酸水で一息

イライラしているときは、炭酸水を飲むと落ち着けます。某飲料会社の実験では「炭酸水を飲んだあとにリラックス感が増した」という結果が出たそうです。

その詳細なメカニズムはわかっていませんが、二酸化炭素(炭酸ガス)が副交感神経を優位にさせた結果、リラックスできたのだと思われます。私の想像では、溶け込んでいた二酸化炭素が胃のなかで発泡して胃を膨らませ、胃の神経を刺激して副交感神経を活発化させたのだと思います。

また、胃のなかの二酸化炭素は胃腸で吸収されて血液中に溶け込んだあと、最終的には肺から呼気中に捨てられますが、効率よく余計な二酸化炭素を捨てるために呼吸が深くなり、その呼吸運動が副交感神経を活発化したのでしょう。エビデンスはありませんが、医学理論的にはつじつまが合います。