世界の分断と融合、コーヒー1杯に凝縮 産地に異変

Next World 分断の先に 予告編

突然ですが問題です。世界で最も飲まれている飲み物が何かわかりますか? 1日に世界で消費される量はなんと20億杯ともいわれます。答えはコーヒーです。世界中で愛され、苦みや甘み、酸味など、その香りや味わいを表現する言葉は実に多彩です。こうしたコーヒーの豊かな多様性は、グローバリゼーションが育んできました。

日本経済新聞は1月1日、分断の試練に直面するグローバリゼーションのこれからを考える連載企画「Next World 分断の先に」を始めます。予告編として1杯のコーヒーが映し出す「世界」を考察しました。

遠くて近い「1万キロ先」のウクライナ危機

グアテマラの首都から西に80キロ。アカテナンゴ火山の麓、標高1600メートルの高地に位置するサンタ・フェリサ農園は1904年からコーヒー栽培を始めた老舗農園だ。グアテマラでも最高品質コーヒー豆の称号を受賞するほどの指折りの農園に育った。その老舗農園が「異変」に見舞われている。

サンタ・フェリサ農園はウクライナ危機以降、農薬の価格上昇に苦しんでいる

栽培が難しいコーヒーを育てるうえで不可欠な農薬の価格が、3年前に比べて4倍になった。ロシアとその隣国のベラルーシが、中南米向けの農薬の輸出を全面的に止めたからだ。グアテマラとウクライナの距離は直線で約1万キロ。遠く隔てた小さな農園にも分断するグローバリゼーションの影響は顕著に表れている。

ロシアのウクライナ侵攻を契機にした物価上昇は容赦なく老舗農園を襲う。雇用がなく、町から米国への不法移民が相次いでいる状況も踏まえ、地方政府は経営者へ給料を3倍支払うよう指示した。「給料の支払いが過去1年で3倍になった」。同農園を営むアナベラさん(45)は経営の窮状を訴える。

サンタ・フェリサ農園のアナベラさんは、物価上昇に伴う急激な経営環境の悪化に苦しむ

世界の「複雑さ」、1杯に凝縮

食卓や街角、世界の至る所で芳香を放つ1杯のコーヒー。その琥珀(こはく)色に世界が溶け込んでいると考えるのは誇張ではない。

セブン―イレブン・ジャパンは2022年7月、いれたてコーヒー「セブンカフェ」の商品を最大20%値上げした。値上げは13年の発売以来初めて。値上げの現象は世界に及び、米スターバックスなども値上げに踏み切った。

ブラジルは21年に大規模な霜害に襲われ、コーヒー豆農園が大打撃を受けた=ロイター

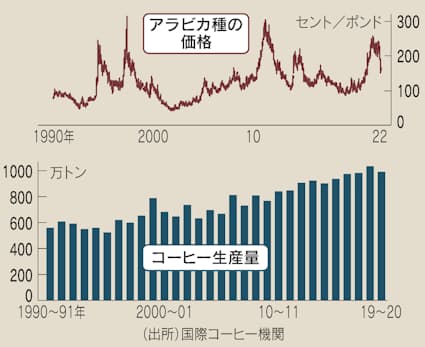

背景にあるのが世界最大のコーヒー豆生産地、ブラジルで起きた大規模な霜害だ。21年7月に複数回にわたり歴史的な寒波が直撃した。ブラジル最大規模の農園「イパネマ」の経営に携わる宮川直也さんは「3割ほどの木々が被害を受けた」と嘆息する。地球温暖化に伴う気候変動の影響とも指摘され、ブラジル全体では霜害被害はコーヒー豆栽培面積の2割ほどに達した。

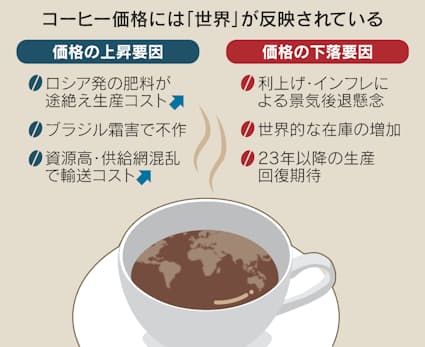

霜害だけではなく、農薬高騰、資源高、新型コロナウイルス禍による供給網混乱などもからみあう。足元ではインフレなどによる欧州の需要後退で価格が急落した。「今後は価格が上がらないが、栽培コストは上昇する苦しい状況になる」(宮川さん)。コーヒーの価格には世界の複雑さが凝縮されている。

グローバリゼーションで世界をつなぐ商品に

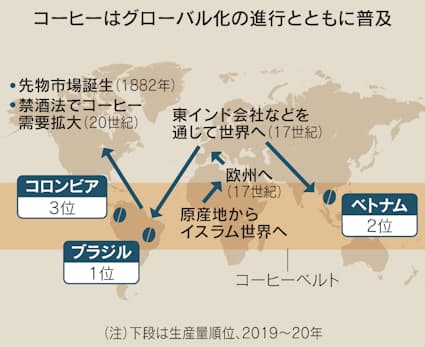

コーヒーの起源は9世紀のエチオピアとの説がある。エチオピアで栽培されたコーヒー豆が現在のイエメンにあったモカ港に運ばれオスマン帝国で普及した。その後、フランス、オランダ、英国など欧州で伝播(でんぱ)した。

UCCコーヒー博物館の栄秀文館長は「コーヒー貿易の裏では大きな資本が動いていた」と話す。アラビア商人がエチオピアからオスマン帝国へ運び、ベネチア商人が欧州に広げた。欧州からインドネシアなどへはオランダ東インド会社が普及させた。コーヒー豆は砂糖や香辛料と並ぶグローバル商品となり「世界を結びつけてきた」(栄氏)。

資本・マネーも後押し 実は「苦み」も

翻って現代。21世紀の現在でも資本の力がコーヒーの普及を支えている。ニューヨークでは1882年にコーヒー豆の先物市場が発足した。現在でもニューヨーク市場では喫茶店やレストランで使われる「アラビカ種」、ロンドン市場では汎用品の「ロブスタ種」が取引される。

「コーヒー豆は『赤いダイヤ』とも呼ばれるが、『黒い悪魔』にもなり得る」。コーヒーのグローバル史の著書もある神戸大学の小沢卓也教授はこう指摘する。スイス・ネスレ、オランダ・JDEピーツ、そして米国・スターバックスの世界トップ3の企業でコーヒー豆の取引量の3~4割を握るとみられる。家族経営が多い中小のコーヒー農園では立ち向かえない。世界の各地を単一商品として結んだ一方で、富の集中や分断を生んだ側面も否定できない。

人類の共通課題、融合のモメンタムに

それでもコーヒー豆には融合を促すモメンタム(勢い)がある。三菱商事グループでコーヒー輸入などを手掛けるMCアグリアライアンスの浦野正義社長は「コーヒーは世界をつなぐ商品。融合の象徴としてグローバリゼーションを裏から支える」と熱を込める。

融合を促すのは気候変動など人類の共通課題に対する危機意識だ。米ワールド・コーヒー・リサーチ(WCR)は世界のコーヒー愛飲家には衝撃的な予測を公表している。コーヒー豆の産地は「コーヒーベルト」と呼ばれる南北緯25度の範囲内に限定される。気候変動により2050年までにブラジルなどのコーヒー豆の栽培適地の6割が失われ、コーヒー生産量が大幅に減る恐れがあるという。

気候変動で2050年までにコーヒー豆の栽培適地の6割が失われる予測もある=ロイター

いかに自然環境を守るか。持続可能なコーヒー栽培を目指す「サステナブル・コーヒー・チャレンジ」と呼ばれる取り組みでは、JDEやスターバックスなどのコーヒー大手が手を携える。生産者の賃金改善だけでなく、コーヒー豆を覆う250万ヘクタールの森林の回復などを50年までの目標に盛り込んだ。

分断の先にNext Worldはどこに向かうのか。1杯のコーヒーから薫る世界に思いをはせながら、考えていきたい。

(赤間建哉、佐伯遼)

Content retrieved from: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05BCY0V01C22A2000000/.

コメント